«Тут постоянно прилетает, а все равно есть ощущение свободы»

Год назад Херсон освободили. Как это было и чем город живет сейчас

Херсон был единственным областным центром Украины, который армия РФ захватила в начале полномасштабного вторжения. Оккупационные власти заявляли, что «Россия там навсегда». 28 сентября 2022 года Кремль даже провел так называемый референдум на оккупированных территориях.

Однако украинское контрнаступление вынудило армию РФ сдать позиции. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал «начать вывод войск из Херсона». 11 ноября 2022 года в Херсон вернулись украинские военные, но город до сих пор подвергается постоянным обстрелам с российской стороны.

Накануне первой годовщины освобождения «Важные истории» поговорили с херсонцами о том, с чем они столкнулись во время оккупации, каким запомнили день освобождения и что происходит в городе сейчас.

«Никто не ждал, что Херсон оставят просто так»

Юрий Герман, главный акушер-гинеколог Херсонской области. Всю оккупацию провел в городе, освобождение встретил на рабочем месте

Воспоминания об оккупации

В городе была гнетущая атмосфера: русские плакаты, русская техника, оборванные солдаты, которые с передовой приезжали в магазины закупаться, бесконечные блокпосты. У военных была установка не портить отношения с мирным населением. Особенно когда они готовились к «референдуму» 28 сентября. Такие услужливые были, аж приторные. Но мы же знали, что происходит: как они вылавливали тех, кто работал силовиками или служил в АТО (Антитеррористическая операция — так в Украине называют войну в Донбассе в 2014–2018 годах. — Прим. ред.), как они их уничтожали. У меня соседа по даче похищали, я был с ним хорошо знаком. Приехали прямо на дачу, его увезли, а потом еще несколько раз приезжали и грузили его имущество. Только через полгода его отпустили. Живым, слава богу.

Работа спасала от реальной жизни. Заходишь в роддом, лежат беременные, оказываешь им помощь и думаешь: «Боже, люди в такой ситуации еще и рожают». Вдохновение получал от работы.

Как роддом Херсона работал во время оккупации, мы рассказывали здесь.

Каким запомнил день освобождения Херсона

В конце октября русские решили всех вывезти из больницы. Пригнали скорые помощи из Симферополя, но из больных никто не захотел ехать в Крым. Военные всё осмотрели, оставили хирургию и реанимацию, потому что боялись, что сами могут туда попасть. Всё остальное сказали закрывать. Потом как-то быстро контроль исчез, руководство больницы увидело, что ими никто не командует. И мы решили открыть родильные отделения, чтобы у людей была работа. Конечно, Украина платила деньги, поддерживала. Но это было принципиально для нас — открыть роддом.

Я был в тот момент на левом берегу (до сих пор оккупирован российскими войсками. — Прим. ред.). 4 ноября на правый берег нас с женой уже не пустили. Я вызвал старшего, чтобы он нам ответил, почему нельзя ехать. Он говорит: «А что, вы туда стремитесь ехать? Херсон скоро сдадут». Я не мог поверить своим ушам, подумал, что это какая-то военная хитрость. Но катера через реку уже не ходили, они все перегнали на левую сторону. На следующий день мы все же проехали на правый берег на своей лодке.

7 ноября заступил на дежурство, и сразу на десять суток. Сначала был свет, интернет, тепло. Потом абсолютно все исчезло, только с пятого этажа можно было по русской симке звонить знакомым, кто остался на левом берегу и кто в России. Они рассказывали новости, потому что мы были абсолютно отрезаны. Говорили, что наши уже на расстоянии 18 км, русские мосты бомбят, все перерезают, логистику побросали. Мы все ждали боев за Херсон. Думали, что будут обстрелы, что Херсон будет как Мариуполь. Никто не ждал, что город оставят просто так.

11-го числа приехала санитарка и говорит: «Сегодня ехала — блокпостов нет и наши уже в селе». Другая приходит и говорит: «Ехала на работу, флаги наши вешают». Не верилось! У нас в городе есть площадь Свободы, где все собираются. Мы туда пошли и там уже были наши военные, наши флаги. Счастья было немерено, конечно.

Я как придурок ехал на машине, увидел военного, остановился, говорю: «Можно вас обнять? Вы первый украинский солдат, которого я вижу»

Как идиот кричал: «Победа!» Казалось, что война [скоро] закончится, раз все так быстро получается. Хотя сейчас понимаю, что до победы еще очень далеко.

Как живет сейчас

Сразу после освобождения запустили генераторы, пошла вода в больнице. Жизнь начала налаживаться. Но потом начались такие обстрелы! Особенно в районах, где дома находятся вдоль реки. Они практически все разрушены, и это не кончается.

К дочери в соседний подъезд прилетело, там погибло несколько человек, были попадания в областную больницу, в мой кабинет два осколка прилетело как раз в том месте, где я обычно сидел. У нас погибли два доктора: наш гинеколог главный Моргунов Александр Александрович, и наш лор, он только после ординатуры заступил на работу.

Из-за обстрелов мы решили уехать, да и родов было очень мало. А я хочу оставаться в своей специальности, потому что жизнь продолжается. Не хочется, чтобы война влияла на все сразу. Моя жена тоже акушер-гинеколог, мы вместе переехали в Одессу. Меня очень хорошо приняли, тут много работы, слава богу.

Херсон — мой родной город, я родился там, после института приехал туда работать. Как только перестанут стрелять, я вернусь

У меня есть знакомые, которые остались на [оккупированном] левом берегу. Кто-то боится свой дом бросить и уехать. Как только ты уезжаешь, твой дом сразу занимают, ты в него уже никогда не въедешь. Они всю жизнь работали, чтобы что-то создать и вот так всё отдавать не хотят.

Некоторые по убеждению остаются, им нравится. Кого-то держит хорошая зарплата. Летом врачам платили по 500 тыс. рублей, на то время это было 5000 долларов. Врачи никогда таких денег не видели. Но в Крыму через это уже проходили. У меня много знакомых осталось там, когда Россия пришла. Начинали с очень высоких зарплат, но потом все быстро выровнялось, а в некоторых местах сошло на нет. В итоге зарплата у врачей нищенская. Думаю, тех, кто сейчас в Херсоне много получает, ждет такая же ситуация, если они с Россией останутся.

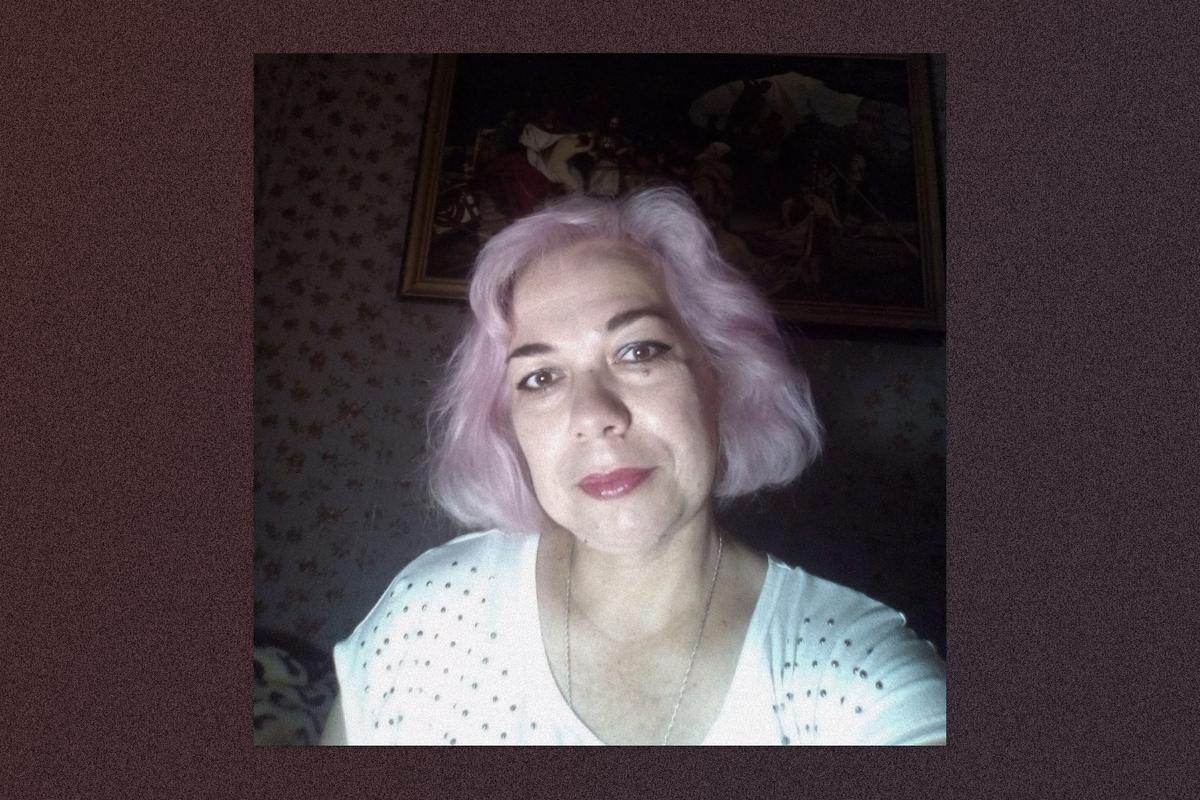

«Я в каждом видела, что лично он освободил»

Катерина Чихун, продавец. Один из ее сыновей был в плену, а теперь вместе с братом получил повестку

Воспоминания об оккупации

Мой муж (ныне покойный) в 2014 году приехал из Москвы и сказал: «Поверь, будет война. Путин на Крыме и Донбассе не остановится». А я с пеной у рта ему доказывала, что быть такого не может. И 24 февраля [2022 года] такой ужас и шок!

До войны я работала поваром в ресторане. Как раз после ковида вышла первый день 23 февраля. На следующий день утром иду на работу, а мне сын звонит и говорит: «Мама, война началась». И потом сразу оккупация.

Мы видели, как военные заезжали. Я их боялась и ненавидела. Хорошо, что получалось почти не пересекаться с ними. Но один раз я шла относить в Красный Крест документы пенсионеров, чтобы люди могли получить гуманитарную помощь, и за 10 минут до комендантского часа меня остановили российские военнослужащие. Я объяснила, куда иду. И у нас с ними вот такой диалог:

— Почему паспорт украинский?

— Потому что я украинка?..

— Вы русский получать собираетесь?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я родилась и живу в Украине.

— Это уже Россия.

— Де-юре это Украина.

После этого он меня стукнул в плечо так, что я упала. Он встал надо мной — у меня было столько слов, чтобы ему сказать. Но я сдержалась. Второй его одернул, они разбросали все документы по асфальту, бросили мой паспорт и ушли.

Во время оккупации я не работала. Из-за моего педагогического образования меня звали и в оккупационную администрацию, и в Мореходку (Херсонская государственная морская академия, ХГМА. — Прим. ред.) преподавать русский язык и литературу. Я отказывалась. Единственное, могла себе позволить поваром где-то устроиться. Но боюсь, у меня было бы тогда искушение кого-нибудь отравить. Поэтому пекла пирожки и продавала на улице. Как-то выживать надо было. В конце октября мне уже очень нужна была стабильная зарплата, чтобы семью прокормить. Я устроилась продавцом в магазин.

Самый страшный момент оккупации был, когда украли сына. Ходила туда (к оккупационным властям, в комендатуру. — Прим. ред.) как ненормальная каждый день. Потом, слава богу, выпустили живого.

После плена сын без документов остался, еще и покалеченный, похудел на девять килограммов. Восстановиться у него так и не получилось. Рука до сих пор плохо функционирует. Реабилитацию так и не прошел, говорил: «Ну как это я поеду голову лечить, если ребята умирают рядом с нами». Так и отложил на неопределенное время.

Но мозги в сторону не отложишь. Я видела его выпившим и раньше, и после АТО у него «вертолеты» летали, но что стало после плена — это невероятно. После освобождения сын сотрудничал с СБУ, выступал как потерпевший и как свидетель, помогал обличить тех, кто работал в этом пытательно-карательном органе. Рассказывал, как к гениталиям электроды подключали, как заставляли подписать документ, что он вэсэушника убил, как у него на глазах убивали человека.

Сейчас он и мой второй сын получили повестки, проходят комиссию. Как он будет с автоматом со своей рукой, я не представляю.

Как была устроена система похищений и пыток в Херсоне, что пережил сын Катерины и другие херсонцы, мы рассказывали здесь.

Каким запомнила день освобождения Херсона

Я утром шла на работу, через микрорайон Корабельная площадь. Там перед мостом долгое время стоял российский блокпост. В последние дни перед освобождением его уже не было, а тут вижу, что опять стоит — и у меня внутри все опустилось. Подхожу ближе и понимаю, что это наши. Я сейчас вспоминаю, у меня слезы навернулись.

Это было что-то невероятное. Все бегут к военным, обнимаются. Я вижу военнослужащего, мне хотелось его обнять, поцеловать. Не знала, куда деть свои эмоции.

Нас освободили! И я в каждом видела, что вот лично он освободил

У них стоял пикап, этот пикап завалили какими-то пирожками, сладостями, чем угодно. Не знали, куда деть свои впечатления. Это были такие эмоции непередаваемые, я не помню таких эмоций в своей жизни.

В центре творилось какое-то безумие. Машины едут, сигналят. Я даже удивилась, откуда у нас столько легковых машин, у нас же пустой город. Люди шли с флагами украинскими. На словах не передать эмоции. День назад и в этот день — это просто два разных полюса.

Как живет сейчас

Говорят, что третья часть населения осталась (до оккупации в Херсоне жили около 330 тыс. человек, после освобождения города, по данным пресс-офицера комендатуры обороны города Дмитрия Плетенчука, — примерно 50–60 тыс. — Прим. ред.). Работающих заведений вообще единицы. Раньше в нашем микрорайоне было четыре продуктовых магазина, сейчас не работает ни один. Цены в супермаркетах с оккупационными не сравнить, стали значительно ниже. Но пока еще дороже, чем в столице. У нас дефицит овощей, фруктов, все привозное и с наценкой. Но я не жалуюсь. Понимаю, что мы сейчас выживаем.

Мы живем в непосредственной близости от Днепра, в три часа дня у нас уже пустыня, ни одного человека не встретишь. Хотя, говорят, в более отдаленных от прибрежной зоны районах жизнь кипит. Даже есть магазины, которые до 19:00 работают, хотя комендантский час у нас уже в 20:00. Недавно ездила в Николаев по делам. Всего 60 км от Херсона, такой же областной центр, а как будто на другую планету попала: жизнь кипит, все открыто, все работает. Вернулась в три часа в Херсон, высадилась на автовокзале — ни одного человека, ни одной машины, только взрывы меня встречают.

Обстрелы у нас круглосуточно. Тревогу объявляют, если замечены кабы (авиационные бомбы. — Прим. ред.) или ракеты. А прилетает к нам и до тревоги и после. Уже знаем, сколько секунд нужно, чтобы до укрытия добежать. Уже в мое подворье было попадание, разрушился бетонный забор 12-метровый, рамы повылетали. Все это, конечно, мягко говоря, неприятно, но как-то адаптировались.

У меня много подруг уехало за границу: две в Польше, одна в Словении, одна в Румынии. Зовут и меня. Но пока мои дети со мной, я не рвусь. Пока еще наш дом не развалился, живем, как живем. У меня только два сына, и всё. Для кого мне еще жить?

Меня спрашивают иногда: «А вы что, не боитесь?» Ну как же, я живой человек — боюсь. Иногда лежу в доме, и обстрелы не прекращаются: бах с одной стороны, бах с другой, лежу и думаю, попадет или не попадет.

Не знаю, может, я какая-то ненормальная. Но я пока на месте. Веду для себя дневник, не хочу, чтобы потом были какие-то искаженные факты.

Всю оккупацию у меня как будто в горле застрявший камень был и было трудно дышать. А после освобождения он будто растворился, исчез. Я не могла всё нарадоваться. Казалось бы, тут постоянно прилетает, а все равно есть ощущение свободы.

«Закрываю вечером глаза — вижу черные руки сына»

Ольга Деркунская, 73 года, пенсионерка. Всю оккупацию провела в городе, одного из ее сыновей, судя по всему, убили оккупационные власти во время пыток

Воспоминания об оккупации

Мы живем в порту, у нас береговая линия. [Утром 24 февраля] я не могла понять, что это гудит так сильно. Сын старший позвонил, говорит: «Мам, война». Он ни минуты не сидел дома, сразу записался в тероборону. За март и апрель стал белым как лунь. Ездил по области, собирал какие-то данные, куда-то передавал и просил меня: «Мам, если ты видишь этих орков скопления, говори где». Я рассказывала ему, что видела сама и что мои знакомые передавали.

До пенсии я работала связистом. И муж был связист, и старший сын связист, а младший сын — компьютерщик. Ему русские предлагали работать в банке за 180 тыс. рублей. А он сказал: «Я на чужое государство работать не буду. Я буду ждать свое». Невестка работала в «Укртелекоме», тоже не стала работать на русских. Дети ходили на каждый протест. Кричали, что Херсон — это Украина. Людей задерживали, стреляли, но мои дети бегают хорошо.

У мужа был инсульт. А в аптеках ничего не было. Перебивались тем, что собрали до войны. То, что нужно было пить два раза в день, он пил только один раз, экономили. Самые тяжелые месяцы мы пережили благодаря людям, которые помогали деньги с пенсионной карточки обналичить, отовариться.

Обыски у нас были три раза в апреле, переворачивали все, что можно перевернуть. В первый раз на каждом этаже, с первого по пятый, выстроились автоматчики, еще вокруг дома человек пять и в автомобиле у дома человека три. В квартиру зашли человек пять в военной форме и двое в черном — я поняла, что это эфэсбэшники. Как будто тут преступники живут. Второй раз приехали — уже только в подъезде стояли. Когда приходили последний раз, я на них уже пёрла матом, мне было все равно, говорила: «Если бы я была моложе, пошла бы вас бить». У нас ничего не взяли. А у сына из квартиры забрали солнечные батареи, аккумулятор, какой-то инструмент, даже водку, которую купили на компрессы, из холодильника вытащили.

Для моего старшего сына война кончилась 13 мая. В этот день кто-то позвонил младшему сыну и сказал: «В скверике сидит ваш брат. Он мёртвый». Я увидела его, уже когда полностью загримировали [перед похоронами]. Увидела виски, глаз... Сразу поняла: пытали его, а потом вывезли и посадили в сквер. Мне хотелось в ту минуту кричать, выть. Но не выла, как переклинило. Когда священник поднял покрывало, чтобы сложить ему руки... Я до сих пор закрываю вечером глаза и вижу черные руки и болтающиеся пальцы на них.

До сих пор больно. Нет сына. В марте исполнилось 49 лет, а в мае его уже не стало.

Его похоронили на кладбище Геологов. Нас, семью, оккупанты на кладбище не пустили. Мужчину, который отвозил тело моего сына, я попросила сфотографировать мне могилку. Но они даже сфотографировать не дали. Могилу сына я не видела до сих пор. Уже после деоккупации в прокуратуре военной нам сказали: там много растяжек. Таксист туда ехать отказался. Остается надеяться, будет лучше время — поедем.

Всех знакомых, которые высказались за Путина, я вычеркнула из своей жизни. Они для меня умерли

Сын моей двоюродной сестры в Херсоне коллаборантом стал. Это был нож в спину. Они росли с моими мальчишками.

В Котласе Архангельской области жила моя единственная старшая сестра. Когда началась война, я позвонила и сказала: «Вы на нас напали». Племянница ответила: «Если надо, и я возьму автомат [и пойду воевать в Украину]». После этих слов я ее заблокировала.

В мае этого года мне позвонила внучка моей старшей сестры и сказала: «Тетушка, бабушки больше нет». Сестра умерла 14 мая. Это грешно говорить, но у меня ничего не дрогнуло. Спустя несколько дней племянница написала: «Прости меня за все, что я говорила. Я поняла, что это война». Но я не ответила.

Я не могу простить, не могу, и всё. Как можно простить разрушенные дома, как можно простить разрушенный город? Как можно простить Мариуполь, как можно простить «Азовсталь»? Это на века.

Каким запомнила день освобождения Херсона

Как бежали эти, которые получили русские паспорта, какой это был позор [для них]. Такие шикарные джипы летели в порт на катера! Мы понимали, что раз бегут, значит, всё, скоро придут наши мальчики.

А когда пришли уже наши — боже, сколько было счастья, этого не передать, как мы радовались! Кто не пережил этих моментов — не поймет. Мы пошли в порт, а они [украинские военные] там стояли. Господи, так хотелось всех обнять, поцеловать. Это ангелы-хранители наши.

Как живет сейчас

Мы месяц были без воды, света, газа и всего прочего. Но пережили зиму, пережили холодное время, главное — были дома. Муж ходил набирать воду в Днипро. Они [российские военные] видят, что приходят за водой, и начинается обстрел. Но все равно люди ходили.

Внучка, как освободили Херсон, с невесткой пошли волонтерить, раздавать гуманитарку. [Украинские] военные когда увидели, что она волонтерит, нашли ей где-то маленький-маленький бронежилет. Ей 12 лет, но она уже прошла необыкновенную школу жизни, видела боль, всё видела.

В конце мая — начале июня [этого года] над городом пошла вонь — такая, что мы закрывали окна, нельзя было дышать. И после этого — подрыв Каховской ГЭС.

6-го [июня 2023 года] сын приехал за нами: «Собирайтесь». Смешно, я собрала те вещи, которые мне не надо было. В нашем доме оставались люди, которые не хотели выезжать, говорили, что все переживут. Потом их волонтеры снимали с окон и вывозили. Мы уезжали, за нами — вода. Когда вода сошла — осталась грязь, попадала штукатурка со стен, черный грибок пошел, машина наша утонула. Ни вещи, ни фото мы не забирали, потому что куда я заберу? Мы с мужем теперь живем в чужой квартире.

Обстрелы у нас 24 часа в сутки. Особенно страдает старая часть города. У нас была такая чудесная библиотека (Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара. — Прим. ред.), вы бы видели. Эти гады ее разорили, все сожгли. Рядом — 13-я библиотека, тоже попал снаряд. Была 20-я гимназия, где учились еще мои родители, потом я и муж мой, потом внучка, — стерли с лица земли. Это шикарное старинное здание 19 века, оно выстояло в прошлую войну, а сейчас его спалили, все разорили. Мореходное училище — здание стоит как карточный домик, толкнуть его — развалится полностью. Собор, казалось бы, Московского патриархата — и туда послали снаряд.

Внук, сын моего старшего, сейчас на «нуле» (так на фронте называют передовые посты. — Прим. ред.), воюет. Четыре раза уже был в госпитале, но возвращался снова в часть.

У семьи моей младшей невестки родители жили в Александровке в двухэтажном частном доме. Когда начались сильные обстрелы, они оттуда выехали. [Российские военные] там жили. Окна все расстреляли с внутренней стороны. У них перед войной брат умер, молодой парнишка. Висела дома фотография с черной ленточкой. Так они эту фотографию расстреляли. Выйти там к речке нельзя. Все заминировано. Рядом Антоновка, ее, наверное, с лица земли сотрут. Восточный поселок тоже стирается.

В нашем доме нет света. В восточную часть дома попал снаряд — ни одного окна у людей нет, перебило газовую трубу. Но я не хочу уезжать. Это моя земля, мой город. Вот скажите, почему я должна покидать свой город? Если людей в городе не останется, это будет пустыня, это место будет не нужно никому! Мне еще бабушка моя говорила: «Если люди не уезжают, их что-то держит, значит, так нужно. Люди эти переживут все».

Люди живут и будут жить. Выстоим, выстоим и победим. Я в этом даже не сомневаюсь. Даже не сомневаюсь.

«Даже на Новый год не было такой радости»

Андрей, 70 лет. Бывший силовик, живет в Херсоне с 1976 года

Воспоминания об оккупации

Ранним утром 24 февраля меня разбудил грохот от ракетных ударов по в/ч в пригороде и местам дислокации ПВО. На вопрос родных, что это, сразу сказал: «Это война». Спустя семь часов я был шокирован, увидев на улице вражеские танки с флагами транзитом через город. Стало понятно, что юг страны сдали почти без сопротивления.

Оккупация началась 1 марта в виде мобильных блокпостов на въездах, а 2 марта в город вошли войска. Был отключен интернет, мобильная связь, украинские СМИ, исчезли украинские продукты, цены поднялись в три-пять раз по сравнению с довоенными. Единственным интернет-провайдером остался «Скайнет», по кабелю из Крыма. Новости [в украинских медиа] читали с помощью VPN.

[Оккупационная администрация] ликвидировала все банки, оплата кредитными картами стала невозможна. Выживали, обменивая валюту (похоронные сбережения) на гривны, которые ещё продолжали ходить. Гуманитарку, которую захватчики раздавали, мы не брали принципиально.

Я силовик в отставке. 10 мая ко мне вломились четыре вооруженных оккупанта в полной амуниции с автоматами, все в балаклавах и касках, ударили прикладом в грудь. Один был в штатском — лицо не закрывал, очень культурный, молодой парень, сразу узнал в нем эфэсбэшника. Я спросил: «Вы тут надолго?» Один, что в балаклаве, ответил: «Мы тут навсегда». Я ответил: «Да ну, навсегда. Через месяц вас оттуда вытурят». Он сказал: «Поговори мне тут еще», но эфэсбэшник его осадил. Скорее всего, мой вид от последствий перенесенной до войны операции их успокоил, они записали все мои данные и телефон и ушли.

Другим сослуживцам повезло меньше. Мой знакомый, бывший военный моряк, был арестован и подвергался ежедневным пыткам и избиениям. Выпустили его через месяц похудевшим на 20 кг и с подорванным здоровьем.

Мой лучший друг попал под обстрел — ему осколками разрубило шею. Его удалось спасти. Я за время оккупации потерял зрение — развилась катаракта. Не видел дальше, чем на 15 метров, хотя еще в апреле ездил на машине и все видел прекрасно.

Каким запомнил день освобождения Херсона

11-го числа в город вошли передовые части украинской армии. Такой радости у нас даже на Новый год не было.

Оккупанты оставили город полностью обесточенным. Ровно 21 день мы просидели без всякой связи, воды и электроэнергии — еду готовили на кострах. Доедали запасы из морозилки, которые оставались.

Смеялись, что последнюю курицу, которую нам дали в виде гуманитарки с птицефабрики в начале войны, доели как раз на освобождение

Единственное, в чем я ошибся — это в прогнозе, когда оккупантов выгонят из Херсона. Это случилось не через месяц, а через шесть.

Как живет сейчас

Постепенно начала появляться мобильная связь, можно было подняться на девятиэтажку, уловить слабенький сигнал, прослушать украинские новости. Удалось сделать две операции на оба глаза — слава богу, на это хватило пенсии, один глаз увидел на 20%, второй на 30.

Ребенок мой почти год находится эвакуации, живет в Киеве, не видимся. Родственники в России все для меня умерли, они у меня заблокированы. Их восприятие всех этих событий не поддается никакой логике. С сумасшедшими легче общаться.

Живем под постоянными обстрелами, взрывами. Привыкли. Самый многострадальный район — Корабельный. У жены от стресса отнимаются руки. Город к жизни не возвращается — он разрушается. Машин на улице мало. Люди выходят в основном по необходимости. Лично я — раз в неделю за продуктами, под прикрытием домов.

Живем как в лотерее: повезет — не повезет. Устроили нам счастливую старость.

«Курицу, которую нам дали в виде гуманитарки в начале войны доели как раз на освобождение»

Сергей Труба, железнодорожник. Пережил оккупацию на левом берегу, вернулся в Херсон после освобождения

Воспоминания об оккупации

Война меня застала в Херсоне. Рано утром позвонил отец — они с матерью с Каланчакского района, это в 30 км от Крыма — сказал, что началась война. Я не поверил. Сел в автомобиль, в 8 утра приехал домой и собственными глазами увидел, как колонны российской военной техники проходят через наше село.

Я поехал обратно в Херсон, боялся, чтобы не взорвали мосты — я железнодорожник, работаю в локомотивном депо, и нам могли просто дать команду в другой город уехать вместе с техникой. Технику в тот же день эвакуировали дальше в Центральную Украину и Западную. Мы работали до конца месяца.

Я выходил на митинги. Было страшно, но нужно было показывать, что, ребята, вам здесь не рады, послать вслед за кораблем. 4 марта нас было человек 20–30, а 5-го — уже тысячи людей. [Российские] снайперы сидели в окнах, и автоматчики стояли. У нас проверяли телефоны, у кого находили что-то посерьезнее — паковали и уже не отпускали.

Я выходил на протесты, пока не начали ловить моих знакомых. Приехали на машине оккупанты, вывезли их неизвестно куда, месяц-полтора не выпускали и мы не знали, что с ними. Я уехал [к родителям] в Каланчакский район. Железная дорога платила простой — две трети от зарплаты.

В марте-апреле было тяжело. В мае начали люди ездить в Крым и привозить лекарства, продукты. Цены, конечно, были космос. Но в селе у людей в принципе всё было: мясо, овощи, фрукты.

Без лишней надобности мы никуда не ездили, кроме Каланчака и Чаплынки. С собой всегда было два телефона. Один для оккупантов, второй для себя. Мы ездили на рынок, снимали аэродром Чаплинский, где размещались российские военные, отправляли [фотографии техники] нашим военным. Телефоны, конечно, чистили и форматировали по несколько раз. Одни наши парни поехали за дровами, увидели расположение российских ракет, и у одного был телефон. [Пока снимали, их заметили оккупанты], забрали на подвал на две недели.

Россияне взяли под контроль все наши мобильные, завезли туда своего оператора, поэтому была прослушка. Бывало что-то не то скажешь — сразу выбивало связь. Старались покупать левые сим-карты с рук, телефон потом клали в фольгу.

Отец мой — бывший глава сельского совета. Оккупантам об этом рассказали, к нему приезжали, обещали деньги, каких он никогда не видел, чтобы он согласился снова стать сельским главой. Он сказал, что ему это не интересно.

Оккупация деформирует. Многие пошли работать на русских. Надо было быть очень осторожным, чтобы где-то не сказать лишнего. Даже дома с семьей старались об этом меньше говорить. Тяжело психологически, когда должен быть тише воды, ниже травы, потому что могут в любой момент забрать.

Знакомого, молодого парня, забрали, когда он ехал на скутере с другом. У него нашли две фотографии российских позиций. Его родители как-то откупились, но теперь он дома сидит, его постоянно проверяют.

Каким запомнил день освобождения Херсона

Об освобождении я узнал из телеграм-каналов. Это радость была! Родители уговаривали подождать, думали, и левый берег освободят через месяц. Но я настроился ехать в Херсон.

Настоял только, что отпразднуем мой день рождения — он в начале ноября. Говорю: «Неизвестно, когда мы потом еще увидимся, война». Как оказалось, это был последний день, когда мы с родителями были вместе.

В городе не было ни воды, ни света. Но я был рад, что я дома, что выхожу на работу. Во время оккупации в любой момент к тебе домой могут приехать, забрать, увезти в непонятном направлении. Когда я выехал под контроль наших, стало гораздо легче морально.

Когда Херсон уже освободили, здесь была эйфория. Мы очень боялись, чтобы нас не оставили, как Донецкую и Луганскую области

В левобережной Херсонщине люди тоже очень сильно воодушевились этим. Но не могли эти эмоции проявлять. В Херсоне даже под обстрелами есть права человека. А под оккупантами — беззаконие полнейшее, коллаборанты ведут себя как местные цари.

Как живет сейчас

Я как работник железной дороги знаю, что очень много людей выехало, когда только-только начинали обстреливать город. Это был декабрь [2022-го]. Россияне, видно, отошли, разместились, заняли позиции, начали по городу насыпать этими «градами», минами, разными снарядами. А вот весной много людей вернулось.

В мой дом уже три раза были прилеты. Дом не полностью разрушен, только на четвертом и на пятом этаже квартиры непригодны для жизни. Крыши нет, но есть газ, свет, вода.

Много наших херсонских людей сейчас в плену. Часть до сих пор в Крыму в СИЗО. Россияне иногда выносят кому-то приговоры. Наш Николай Петровский, инвалид, волонтерил, помогал людям и, видно, отправлял координаты, может, техники, телефонной линии. Что-то у него нашли. Дали ему 16 лет колонии.

[Родители остались на оккупированном левом берегу]. Когда я уехал, отец заболел. Но без российского паспорта его не пускали в больницу — на блокпосту просто не пускали военные. Мы не успели вовремя диагностировать рак. Когда паспорт получили, мать повезла его в Скадовск, там не смогли поставить диагноз. Отправили в Симферополь на компьютерную томографию. Там сказали, что уже ничем ему помочь не могут.

Еще в апреле он бегал сам туда-сюда, жалоб никаких не было. А в мае — последняя стадия рака. Ему было всего 64 года. Я не смог приехать на похороны. Мы прощались по видеосвязи. Я очень хочу увидеться с мамой лично. Я верю, что это скоро случится, как верил и в освобождение Херсона.

Редактор: Юля Красникова