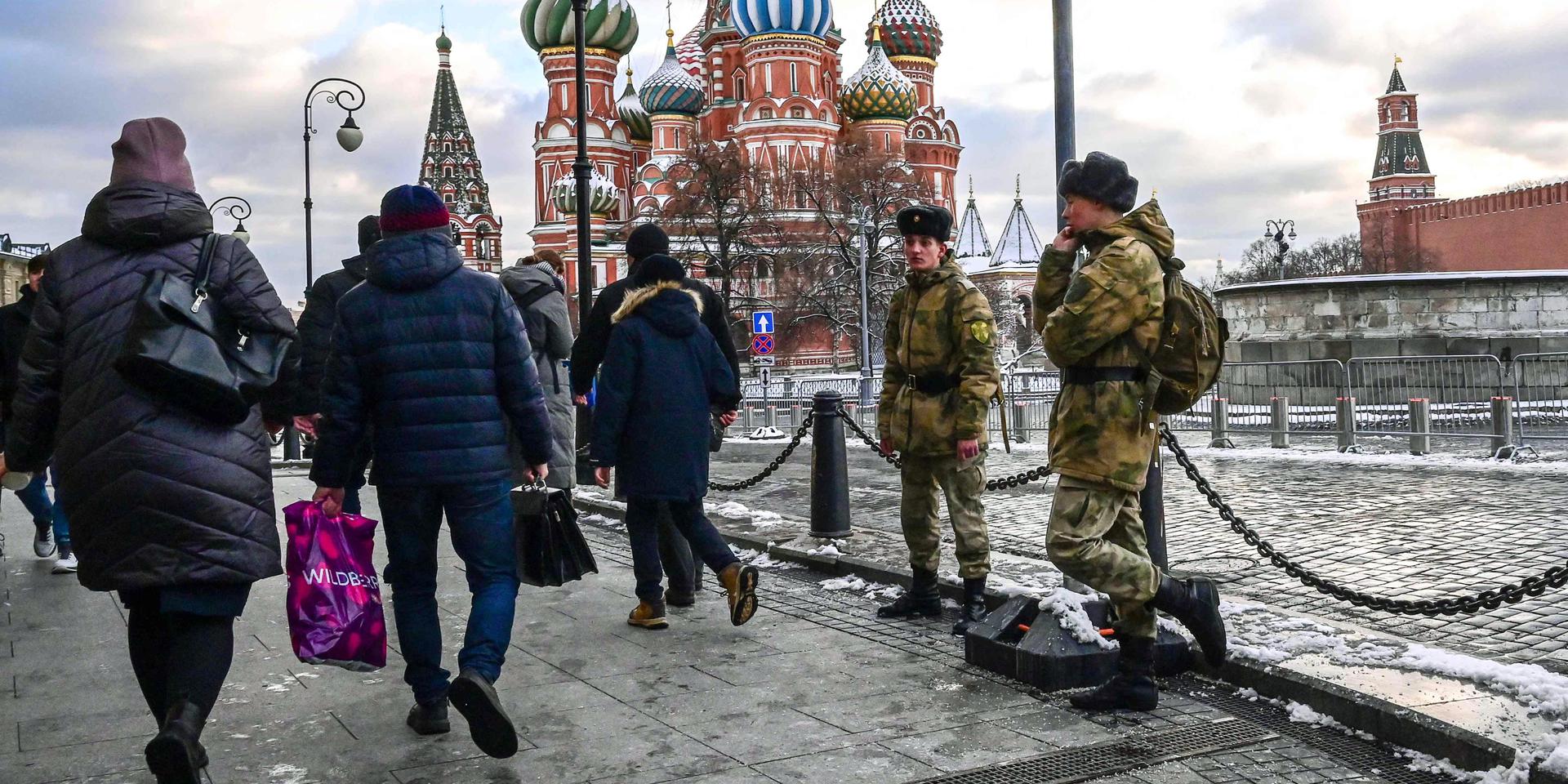

«Я русский, теперь это стыдно?»

Как российское общество живет и будет жить с коллективной травмой. Рассказывают психотерапевты

Стоит ли брать на себя ответственность за «провалившуюся нацию»? Что может сделать обычный человек, чтобы не умножать насилие? Можно ли радоваться во время войны? Надо ли читать плохие новости? Эти и другие вопросы «Важные истории» задали соучредительницам центра психологической помощи «НеТерпи» — психотерапевткам Ксении Ивановой и Александре Малаховой.

— Психологи говорят, что война нанесла обществу коллективную травму. Что это значит?

Александра Малахова: Война подрывает ощущение базовой безопасности в мире. Даже если я живу в Европе, даже если это не с моей стороны воюют, это подрывает привычный уклад, для большинства происходит переворот мира с ног на голову. Эта коллективная травма окажет влияние не только на нас, не только на наших детей. Это растянется на несколько поколений, как было с Германией. Я уверена, что чувство национальной вины будет преследовать не одно поколение россиян.

— С начала войны вы оказываете кризисную помощь россиянам. С чем люди чаще всего приходят?

Ксения Иванова: Первые недели было очень много экзистенциальных запросов: как вообще жить дальше, что делать. У всех запустились механизмы «бей, замри или беги» — это три основные реакции организма на стресс. В соответствии с ними люди формировали свои запросы. Кто-то хотел бороться; кто-то не мог ни работать, ни что-то вообще делать; кто-то начал срочно собираться и уезжать. С началом войны стало поступать очень много запросов от людей, у которых есть опыт насилия; и он даже, может быть, проработан с психологом, но старые травмы актуализируются в связи с происходящим хаосом.

А. М.: В первые дни и недели войны было очень много запросов с суицидальными мыслями, в каждом втором-третьем встречались.

К. И.: Со временем их стало меньше, сейчас где-то процентов десять в заявке пишут, что думают про суицид. Сейчас люди смогли справиться с шоком — и теперь часто обращаются с необходимостью адаптироваться к отъезду. Кто-то расстается с партнерами, у кого-то просто накопилась усталость, кто-то уехал — а силы закончились, и они не знают, что там делать, в Казахстане или Узбекистане.

Можно ли жить обычной жизнью, когда идет война

— С началом войны многим стало непонятно, как дальше жить свою обычную жизнь, когда рядом гибнут люди. Отчего появляется ощущение, что тебе нельзя радоваться, когда другой страдает? И как смириться, что кто-то спокойно продолжает жить, когда смотришь социальные сети, — люди путешествуют, веселятся?

А. М.: Есть такое понятие «вина выжившего» — кто-то страдает, а я в порядке. Это нелогично: если я здесь убьюсь, они разве перестанут страдать? Вроде мы понимаем, что нет. Но это чувство поддерживается массовыми обвинениями россиян в бездействии — что они не свергают власть…

К. И.: Понятно, я не могу свергнуть правительство, но на своем уровне что-то я могу делать — например, помогать людям. Если для того чтобы помогать, мне нужно съездить в отпуск, я не чувствую свою вину.

Мне кажется, это каждый для себя должен решить, [постить в соцсети или нет], нет какого-то универсального ответа. Но можно подумать, насколько уместно что-то выставлять, если сегодня бомбили детские сады.

Мне нравится, что в социальных сетях можно демонстрировать солидарность. Некоторые сейчас отключают свет дома в знак солидарности с украинцами — мне кажется, здорово использовать социальные сети для такой репрезентации своей позиции.

Я не могу остановить насилие где-то там, но я точно могу его не приумножать здесь

А. М.: Это правда разные вещи: какую жизнь я живу и что я в соцсетях размещаю. Мне кажется важным продолжать жить свою жизнь. Но опять: я это делаю в отрыве от всего происходящего, делаю вид, что ничего не происходит? Или я продолжаю жить свою жизнь, чтобы оставаться во вменяемом состоянии, и принимаю посильное участие в происходящем? Я отрываю себя от этого контекста и создаю мыльный пузырь или я живу жизнь и остаюсь в контакте с реальностью и что-то делаю, чтобы количество зла уменьшалось? Из таких маленьких вещей на индивидуальном уровне можно даже назвать: я слежу за своим уровнем раздраженности, чтобы не кричать на близких, не срываться на домашних животных. Мне нравится идея, что насилие должно на мне остановиться. Я не могу остановить насилие где-то там, но я точно могу его не приумножать здесь.

— Из-за чего все же возникает злость и раздражение, когда ты смотришь социальные сети тех, кто продолжает жить спокойно? Я уже поняла, что это не объективное отражение их жизни, но все же…

А. М.: Важно помнить, что это раздражение, злость, гнев часто возникают как реакция на собственное бессилие. Что мне делать со своей злостью? Признать свое бессилие, невозможность повлиять на этих людей, повлиять на то, что такие люди вообще есть. Это горько, но это честно по отношению к себе прежде всего.

К. И.: Отписываться от таких людей тоже нормально. Если что-то невыносимо смотреть в соцсетях, не смотрите.

Как теперь быть русским

— А что можно сказать про людей, которые подстегивают чувство вины за то, что ты живешь свою жизнь и что ты русский?

К. И.: Мы недавно выпустили книгу «Как нам это пережить». Я писала там главу: «Я русский, теперь это стыдно?» Очень многие клиенты, конечно, с этим обращаются, особенно те, кто живет за границей. Они с первого дня начали говорить: «Как нам теперь быть?» Когда накрыло виной, действительно, русским на какой-то момент стало быть стыдно — в первую очередь перед собой, что мы что-то недоделали, что надо было что-то сделать по-другому…

А как сталкиваться с этим от других людей? Ну, о ком это больше говорит, я не знаю. О нас как о русских или о людях, которые на таком уровне обобщения судят о других? Если ты русский, значит, априори поддерживаешь Путина и войну или ты какой-то слабый и ничего не делал. Мне кажется, это свойство людей — мазать одной краской всех. Дискриминация происходит на уровне совершенно разных огромных групп (например, женщин), вот теперь русские тоже попали под дискриминацию. Но дискриминация всегда больше говорит о тех, кто дискриминирует, чем о дискриминируемых.

Когда меня спрашивают, откуда я, мне никогда не стыдно сказать, потому что это не что-то, что я выбирала в жизни. Если дальше идет агрессивная реакция, значит, разговор надо заканчивать. Это неприятно, конечно, но меня лично это не сильно задевает. Человек, скорее, себя унижает, если он так реагирует.

А. М.: Мне кажется, важно из этого слияния отпочковываться, от этой массы, в которую тебя замешивают. Опять-таки возвращаться в свою реальность. А я поддерживала или нет? Что я делаю сейчас, выражаю ли я свою антивоенную позицию?

Ракурс вины нужно переводить в ракурс ответственности. Например, я могу отвечать за то, что я своим детям рассказываю, что я с друзьями обсуждаю или что я пощу в соцсетях. Но есть что-то, на что точно я не могу повлиять. Странно за это испытывать вину. Важно спрашивать себя: так, какой ущерб я лично принесла? Какие договоренности лично я не соблюла?

— Люди ощущают вину за что-то, что недоделали. Не сходили на выборы, недостаточно выходили на митинги…

А. М.: Да, это такая тщетная попытка вернуть себе контроль, потому что в прошлом я уже ничего не могу поменять. Но я бы предложила передвинуть фокус внимания на настоящее. Сейчас что я могу делать? Сейчас, завтра, послезавтра, через неделю — потому что здесь я могу что-то изменить, а не заниматься самобичеванием из-за прошлого. Может быть, проще сказать, чем сделать, но я бы прям предлагала не просто в голове эти мысли крутить и перемалывать по кругу, а сесть и на листочке написать, про что я сожалею, и погоревать про это, что вот этот поезд упущен, вот это я упустила уже, это в прошлом. А что я могу сделать сейчас или в ближайшем будущем?

К. И.: Мне кажется, как только человек начинает на себя брать больше ответственности, чем несет как личность (вспомним знаменитую статью «Мы провалились как нация»), он начинает ощущать сплошную беспомощность. Когда я начинаю отвечать не только за себя, но и за нацию, я перестаю находить ответы на вопросы, что лично я сделала не так и как это могу изменить в будущем. Бесполезно искать ответы на то, что мы сделали не так как нация.

А. М.: Очень часто люди говорят: «Ну, а что я?» Но мне очень нравится метафора: когда камень кидаешь и круги по воде расходятся. Если я в своем ближайшем окружении создаю атмосферу ненасилия, создаю возможность спокойно обсуждать происходящее, без каких-то эмоциональных взрывов, спокойно отвечать на многочисленные вопросы детей, это и есть расходящиеся круги. Благодаря тебе какой-то другой человек обретет большую ясность, большее эмоциональное спокойствие, и сам уже в другом состоянии будет контактировать с другим.

Когда я начинаю отвечать не только за себя, но и за нацию, я перестаю находить ответы на вопросы, что лично я сделала не так и как это могу изменить

— А что именно человек может делать в настоящем, чтобы стало легче?

А. М.: Что-то малое тоже играет роль: допустим, не водить своего ребенка на эти «разговоры о важном», постить в соцсетях свои мысли о происходящем, перечислять средства благотворительным организациям, пойти куда-то волонтерить.

К. И.: Нужно смотреть, что человек может сделать на своем уровне. У нас вот небольшой благотворительный центр, мы на своем уровне открыли кризисную помощь, чтобы помогать людям справляться. Не нужно думать, что если я не могу изменить мир, то всё, конец. Мне кажется, это одна из причин, почему люди часто бездействуют. Они думают: «Ну а что, я же ничего не могу изменить». Нам много лет в этой стране показывали, что мы ни на что не влияем, это то, как нас воспитывали. Ну вот, большие дяди за нас все порешали, мы увидели, как это бывает. Это уже как будто достаточный образ, чтобы понять, что не надо полагаться на кого-то наверху.

Стоит ли прятаться от плохих новостей

— Процент поддерживающих войну снижается, но еще остаются те, кто из трех вариантов — бей, замри или беги — выбрал стратегию «замри» и подавляет в себе эмоции, ничего не говорит про ситуацию. Что их ждет дальше?

А. М.: Это называется диссоциацией — когда я неосознанно отделяю какие-то свои переживания и предпочитаю их не замечать. В этом есть свой бонус — анестезия. Тогда не так больно и не так страшно. Но тут есть две опасности. Во-первых, на поддержание вот этого расщепления уходит много сил. А во-вторых, человек не владеет всей информацией, чтобы сориентироваться в реальности. Это как пить обезболивающее, когда болит зуб. Но потом лечить придется осложнения, которые произошли за то время, что мы выбирали его не лечить.

— Есть люди, которые говорят: «Я не буду читать новости, это негативно влияет на меня». Насколько это хорошая стратегия с психологической точки зрения?

Если игнорировать новости, есть риск очнуться в реальности, к которой ты совершенно не готов

К. И.: Хорошая стратегия — дозировать потребление новостей, потому что действительно можно себя до разных состояний довести. В повседневный язык вошло слово «думскроллинг»: когда человек болезненно, без остановки листает ленту. А потом не может есть, спать. Но в то же время оградить себя на сто процентов от новостей — это отвергнуть часть реальности. Наша задача как психологов на эту отвергнутую часть реальности хотя бы посмотреть, чтобы она обратно интегрировалась в личность человека. На самом деле очень много ресурсов уходит на поддержание сложной системы, когда я отвергаю часть мира. Для такого игнорирования нужно много усилий, а потом человек обнаруживает себя совершенно неадаптированным к новой реальности.

А. М.: Любая стратегия реакции на стресс — она не просто хорошая или плохая. Она хороша или плоха в определенных условиях. Хорошо себя спросить: то, что я сбегаю от новостей, что мне дает? Скорее всего, какое-то эмоциональное спокойствие или возможность жить абсолютно ту же жизнь, которой я жила, как будто ничего не происходит. Но важно следом себя спросить: чем я рискую, продолжая избегать новостей? Мне кажется, в любой стратегии будет такая побочка. Если игнорировать новости, есть риск очнуться в реальности, к которой ты совершенно не готов. Из этого мыльного пузыря будет еще больнее выпадать.

Почему мужчины послушно идут на войну

— Когда началась мобилизация, многие мужчины послушно шли в военкоматы и отправлялись на фронт. Почему?

К. И.: Потому что поколениями не было привычки думать. «Сказали пойти — я пошел» — это позиция не взрослого человека. Легче всего пойти, потому что на сопротивление, на какую-то альтернативную точку зрения нужно очень большое когнитивное усилие. Мне кажется, плохо, что в соцсетях осуждают этих людей, смеются над ними, ведь на самом деле страшно за них — потому что это люди, которые привыкли доверяться системе. В общем-то, если смотреть на последние 30 лет, система их не так уж и сильно обманывала. Ходишь на работу, получаешь зарплату, берешь свою маленькую ипотеку, получаешь квартиру. Была жизнь не очень богатая, но какая-то понятная.

Не надо ожидать от таких людей, что они смогут принимать какие-то большие решения вроде сопротивления системе и бегства. У многих нет ресурсов, чтобы уезжать за границу, у большинства людей в России и паспорта-то заграничного нет. А уж на то, чтобы бунт устроить, нужно много внутренней силы, ресурса, привычки думать определенным образом. Первая реакция именно такая: сказали пойти — пойду. Человек так жил всю жизнь, почему он должен в этот момент по-другому подумать?

— Но тогда не стояли вопросы жизни и смерти. Почему все же людям не страшно идти туда, где можно погибнуть?

К. И.: Многие, когда шли, продолжали верить тому, что им говорят: что без подготовки никуда не пошлют, что не будут на передовую отправлять необученных, неслуживших… А с чем они столкнулись, когда туда приехали, и почему прозрели? Слова очень сильно разошлись с реальностью. И только тогда встал вопрос жизни и смерти. Когда мобилизованный садится в автобус и едет, еще не идет речь о жизни и смерти.

А. М.: Сыграли свою роль наивность и надежда, что «старший» позаботится, он знает как надо. В нас не воспитывали критическое мышление, вся наша образовательная система построена таким образом, что есть лишь единственное правильное решение, его знает учитель. Это приучает наш мозг работать в режиме послушания.

Что с нами будет, когда военные вернутся домой

— Какими вырастут дети в семьях, где отец не вернулся? И каково им будет услышать, что их папа — военный преступник?

А. М.: Им придется пройти через горевания. Мне кажется, для ребенка неважно, его отец военный преступник или нет. Ребенок не мыслит такими категориями. Если мы говорим про благополучную семью, отец — это эмоционально значимый человек. Горевание, даже если он просто уезжает надолго.

К. И.: Дети не мыслят в таких категориях, папа есть папа. Я вспоминаю себя: у меня отец служил в Афганистане. Мне кажется, в полной мере я осознала это только сейчас. Когда я была ребенком, я не думала про это.

А. М.: А если они все же начнут что-то читать, разбираться, то им придется это отгоревывать и строить новую картину мира.

— С войны вернется много травмированных мужчин. Что это будет значить для общества в целом?

К. И.: Зависит от того, будут ли этим мужчинам предложены какие-то программы реабилитации — потому что сейчас их в целом нет. Если эти люди вернутся с ПТСР и никак не будут по-новому интегрироваться в общество, это будет страшно, потому что ПТСР — это зачастую вспышки неконтролируемой агрессии. Это приведет к росту домашнего насилия, но будет проявляться и за пределами дома. И это уже началось: мы видим новости, что вернувшиеся с войны устраивают драки, стрельбу. Это люди, которые умеют пользоваться оружием и очень агрессивны в отличие от пассивного большинства сегодня. Они готовы на многое, возможно, и на бунты.

А. М.: Самыми уязвимыми окажутся те, кто и сейчас наиболее беззащитен: дети, женщины, старики.

К. И.: Да и сами эти мужчины не в самой хорошей позиции оказываются. Ведь как бы ни закончилась эта война, опыт говорит о том, что обычно таких людей никуда особо не берут работать. Если они вернутся с инвалидностью — ну, мы знаем, как в России к людям с инвалидностью относятся. Их не ждет ничего хорошего.

— Военных собираются приглашать к детям на занятия по военной подготовке, в Башкортостане даже брать на работу в школы предлагают.

А. М.: Каждый возвращающийся с войны нуждается в психологической реабилитации просто по факту того, что он пережил ужасный опыт. Очень странно отправлять травмированных людей в школу к детям. Мы наблюдаем жуткие ситуации по отношению к детям не от военных, а от простых учителей, которые уже выгорели в этой системе. Что же тогда будет происходить со стороны бывших военных?

Мы знаем, как в России к людям с инвалидностью относятся. Ветеранов не ждет ничего хорошего

— Но каждый ли военный вернется с травмой?

А. М.: Это зависит от предыдущего опыта человека — были ли предыдущие травмы в отношениях с родителями, с партнерами. Если да, то опыт войны ляжет сверху и усилится предыдущим опытом. Если же предыдущий опыт был более-менее благополучный, то у человека больше ресурса выстаивать, справляться, переваривать этот стресс. Очень большую роль играет то, что психологи называют «авторской позицией» — когда я чувствую, что я не просто объект, которого куда-то засунули, куда-то отвезли, бросили и где-то забыли, а когда я ощущаю субъектность, возможность принимать решения самостоятельно. Сохранение этой субъектности тоже станет фактором, который будет снижать травматичное воздействие. Но война — это точно стрессовый опыт, я уверена, что он не пройдет как рядовой.

К. И.: Очень важно, какая была подготовка у человека. Одно дело, когда профессиональный военный поехал на войну, а другое дело — айтишник с военной кафедрой. Но и профессиональные военные тоже травмируются от того, что они видят. Любому человеку, который был на войне, надо проверяться периодически и проходить реабилитацию, если она требуется.

— Как коллективная травма отразится на обществе?

К. И.: Модель общества — это масштабированная модель семьи. Что происходит с семьей, когда кто-то умирает? Это большая травма, и каждый по-своему ее переживает. Потом она в любом случае со временем как-то затянется, мы не будем жить в ужасе и вине всю жизнь. Но если никак с ней не работать, она будет фонить постоянно. Любое событие, которое хоть как-то отдаленно будет об этом напоминать, будет актуализировать эту травму.

А. М.: Это как рана, которая, если не обрабатывать, а просто заклеить пластырем или прикрыть одеждой, продолжит гнить. Если говорить про общество, то вспышки агрессии, эпидемии депрессии — все это, я думаю, нас ожидает.